Ho sognato Bob Dylan. Bob mi chiedeva la mail, gliela scrivevo nel retro di un flayer del suo concerto ma non si scriveva, non riuscivo a scriverla, provavo a scrivere ma le lettere non si componevano. Poi mi giro e c'era anche Neil Young. Io dico nooo, Neil, anche tu qui... Poi è suonata la sveglia...

Dice che Bill Fay... /

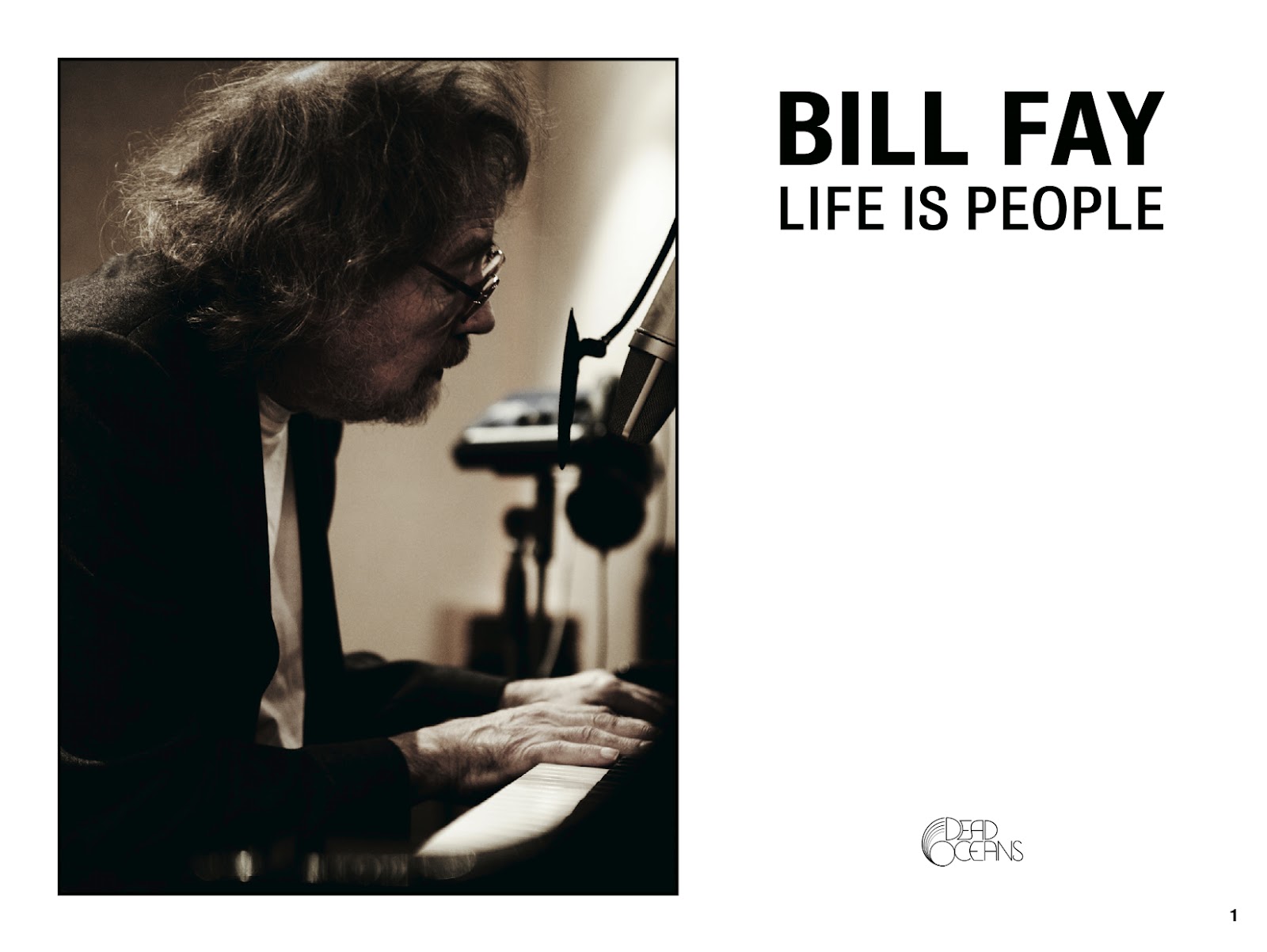

Dice che Bill Fay tutti pensavano che fosse morto, e invece era solo scomparso. Ma non ha mai smesso di comporre.

Dice che le sue ultime canzoni inedite risalgono a più di quarant’anni fa (due dischi per la gloriosa Decca registrati in studio in tre giorni tra il ’67 e il ’71), e che ora esce il nuovo, bellissimo capolavoro, “Life is people” per la misconosciuta Dead Oceans di Nevada City, Indiana.

Dice che il giovane produttore Joshua Henry, cresciuto con i due vinili di Fay ereditati dal padre, sia volato dall’America al nord di Londra a cercare il “fantasma” di Bill, che nel frattempo campava con lavoretti occasionali come giardiniere, raccoglitore di frutta, uomo delle pulizie e addetto al bancone del pesce dei magazzini Selfridges, ma dice che in tutti questi anni la sua musica era arrivata lo stesso al cuore della gente.

Jeff Tweedy dei Wilco ha spesso suonato dal vivo la sua “Be not sofearful”, i Current 93 di David Tibet “Time of the last persecution”, Nick Cave lo venera, e Jim O’Rourke lo descrive così: “for some this may be a return to celebrate, for others it may be the beginning, but Bill Fay has quel held his head high above the fray of chaos for years with the beauty of his music and the power of his spirit”.

Dice che il trentaduenne discografico abbia convinto il vecchio Bill a tornare in sala di incisione, riprendendo alcuni suoi demo inclusi nel doppio disco postumo “Still some light” a due condizioni: che a suonare con lui ci fossero i vecchi amici di sempre (Ray Russell, Alan Rushton e Daryl Runswick), e che la sua parte di proventi andasse a Medici Senza Frontiere. Dice che quando è entrato in studio, dopo una vita, si è sentito a casa: “I was walking into the unknown, but everything kind of fell into place”.

Anima urbana ma dal cuore verde, Fay racconta la solitudine e l’emarginazione, ma nell’iniziale “There Is A Valley” anche gli alberi, e il potere salvifico della redenzione con una poetica enigmatica degna del migliore Dylan: “Trees don’t speak, but they speak to each other of a people long ago”. E dice che è nella ballata rock “This world” che si compie il miracolo del duetto tra Bill e Jeff Tweedy, che canta una delle strofe più belle e, probabilmente, più vere:

This world’s got me on my knees

There was a time when I used to stand tall

Too many years in the factories

Scrubbing floors and walls

“Life is people” è un disco semplice, quieto, pacificato, ("Be at peace with yourself”), che mescola il blues dell’anima alla commovente ballata per piano, voce e cello “The Never Ending Happening”, il romanticismo mai stucchevole al rock filosofico.

Dice che le canzoni di Bill Fay non si possono spiegare. Se uno non le capisce da solo, è meglio fermarsi e aspettare. Prima o poi arrivano. Al cuore.

Dice che Bill Fay è il Josef Zimmerman di "Io non sono come te". Quello vero...

“You can’t buy and sell the clouds…”

“Bill Fay’s first album in 41 years is astonishing” – MOJO

“The humble master of English song” – UNCUT

Don’t tell the river: Mick Turner live in Bologna /

Freakout Club, 14.9.14

L’altra volta che Mike Turner era venuto con i Dirty Three a Bologna facevano tanto di quel casino che avevano letteralmente coperto una delle scosse di assestamento del terremoto. Ma stasera c’è la chitarra, pedalini colorati e batteria. Niente barbuto, niente violino, niente casino.

In verità non c’è proprio un cane quando arriviamo. Locale deserto, tanto che dopo mezzora chiedo al tipo all’ingresso: dice che i ragazzi sono andati a casa a farsi una doccia e arrivano. Il giovane Kafka seduto sulla panca accanto alla mia mi guarda sconsolato. Gli vorrei dire che ci sono passato anche io, la vita è uno schifo, menomale che c’è la musica di Mick Turner. C’è pure il microfono, stasera! Si sarà messo a cantare?

“Ho sognato che morivo. Volteggiavo sopra le dune verso l’oceano, era mattina e la nebbia sull’acqua era così fitta”: si chiama così il dipinto di copertina, realizzato da lui stesso, come per gli album del terzetto, per il suo nuovo lavoro solista “Don’t tell the river” (Drag City). Fatto tutto da solo, col altri amici, senza né il barbuto, senza nemmeno il batterista “polpo” Jim White, l’unico al mondo capace di suonare tutti i tamburi e piatti contemporaneamente con due sole bacchette (e le sedici mani).

“Ciao, io sono Mick, lui è Mike”, fa lui quando sale sul palco. Non sembrano due che si sono fatti la doccia, e questo è tutto quello che dice al microfono.

Parte il primo giro, messo in loop con un pedalino bordò, su cui registra una seconda chitarra, e poi una terza, e dopo pochi minuti dall’inizio, sono sordo. Ma felice. Investito da un muro di suono doloroso ma vivo. Kafka, accanto a me, è impassibile.

Dietro le pelli non c’è il “polpo”, ma un giovane batterista in tenuta da rockstar che picchia duro e si inventa dei bei passaggi che tengono testa ai loop dell’amico Mick.

Le canzoni non sono canzoni, sono grumi di note che si addensano alla velocità della luce, e che poi esplodono, inquieti. È una tela su cui Mick (con Mike) imprime tutti i colori possibili che ha a disposizione, ne unisce i filamenti creando nuovi impasti sonori, si sporca le mani fino ai gomiti, fino a che tutto non resto sullo sfondo, un magma indistinto, su cui schizza gli ultimi tocchi di luce, grappoli di note che rischiarano la notte.

Poi spegne la loop-station, ringrazia, e se ne va.

Poi torna, dice che fa un pezzo dei Dirty Three da solo, non si capisce quale, mentre il batterista impomatato si intorta la barista, il giovane Kafka soffre in silenzio e un giovane Hemingway finisce di rollare una canna preparata tutto il concerto e la accende, come se niente fosse, mentre sfilano le note di sottofondo di questa notte obliqua. La vita è uno schifo, e non c’è tempo da perdere in canzonette, e Mick lo sa, per questo suona tutto il suonabile, tutte le note possibili, come un Coltrane sonico australiano e allampanato e se ne va lasciando metà del pubblico senza fiato (l’altra metà è uscita a fumare a metà concerto e non è più tornata). Grazie Mick (e Mike). Torna presto.

© vittorio bongiorno

Can We Really Party Today, Jonathan? /

Jonathan Wilson live a Bologna, 11 aprile 2014

C’è un tizio all’ingresso che mi dà un fogliettino con scritto “AVVISO: invitiamo il gentile pubblico presente in sala a non scattare foto o fare riprese video al fine di non disturbare la visuale delle persone sedute nelle file dietro. È altresì severamente vietato l’utilizzo del flash. Grazie per la collaborazione”.

Ci sono poltrone troppo comode per un concerto di rock psichedelico.

C’è un tipo accanto a me che allunga le gambe e si mette comodo e dice “Facciamoci questo bel trippone e poi a nanna”.

C’è un organo registrato che suona per dieci minuti in penombra, poi entrano loro cinque e attaccano l’inizio strumentale di “Fanfare”: piano e batteria suonati in punta di piedi dall’ottimo Jason Borger al piano, e dall’immenso Richard Gowen alla batteria. Sono tutti vestiti come l’ultima volta che li ho visti dal vivo, sei mesi fa, le stesse camicie a scacchi e gli stessi jeans, e sembra che siano qui per caso, passavano di qua e si sono fermati a suonare.

C’è un suono sospeso nell’aria, tra echi del Laurel Canyon, ballate cosmiche, “If I could only remember my name” e il fantasma di Dennis Wilson che stanno ancora cercando nel Pacific Ocean Blue.

C’è tutto “Fanfare”, splendido disco del 2013, riproposto quasi completamente, con qualche gemma recuperata dal precedente, lo stupendo “Gentle Spirit” del 2011.

“Oh, let me love you, is all that I can do, not to touch you”.

C’è anche l’altro chitarrista, Omar Velasco, che non sbaglia una nota, e il bassista Dan Horne, che suonano quasi a occhi chiusi, un suono caldo e pastoso, e non aprono bocca, non si muovono nemmeno, sembrano finti.

C’è il “Bello essere qui” di rito, e il “Grazi” in italiano.

L’unico che stasera sembra non esserci è lui, Jonathan Wilson, il più sexy menestrello psichedelico del pianeta, che somiglia sempre di più all’adesivo del vagabondo con la chitarra delle Vespe anni ’80: barba lunga, codino, tshirt e spolverino e scarpe di pezza da indiano. Dopo due ore esatte di concerto senza sangue sui polpastrelli finalmente alza a manetta il volume della Telecaster ’57 costruita da lui stesso e spara una dilatatissima “Valley of the silver moon”. Ma ormai è tardi. Anche se il pezzo è il trippone da dieci minuti che tutti aspettavamo, è ora di andare a nanna un po’ delusi. Come quando esci con la donna più sexy del pianeta, e quella non te la dà.

“I’m writing you from the valley of the silver moon.

I’m riding you now from the valley of the silver moon”

Addirittura c’è qualcuno che si alza e finisce sotto il palco per il bis, ma è troppo tardi, Jonathan, la prossima volta ci vediamo all’aperto, magari nel deserto, per un bel trippone tutti insieme. E poi a nanna.

© 2014 vittorio bongiorno

da: http://ilmucchio.it/articoli/musica/live-jonathan-wilson/

MEDITARE, DORMIRE E SOGNARE (FORSE) CON LA MUSICA DI JEFF BRIDGES. /

Io odio dormire. Sempre odiato. E anche mio figlio. Per questo ho passato i primi dieci anni della sua vita a raccontargli storie e suonare per non farlo dormire. Per resistere alle tenebre, e illuderci di essere vivi.

“Il mondo è pieno di gente inquieta che ha bisogno di dormire. Per questo ho messo nelle mie Sleeping Tapes suoni intriganti, rumori e altre cosette che ti aiutino a riposare. Distenditi, chiudi gli occhi e addormentati”, spiega Jeff Bridges in apertura del sito psichedelico dreamingwithjeff.com. È qui che si può scaricare in mp3 l’intero nuovo album dell’attore musicista, reso icona planetaria dai fratelli Coen ne Il grande Lebowski, il fricchettone californiano che ha ispirato addirittura il “Dudeism”, il culto pagano che rivendica pace, marijuana e White Russian drink. In puro stile old school si può anche comprare un ghiotto vinile dorato e perfino un’audiocassetta. Il tutto gratis, o con una donazione libera, il cui ricavato è destinato integralmente all’associazione NoKid Hungry che combatte la fame dei bambini in America. [...]

da Mucchio 729, Aprile 2015

LA TIGRE È LIBERA: C’MON TIGRE LIVE A BOLOGNA /

Dice che questi C’Mon Tigre non si sa nemmeno chi sono, da dove vengono, forse uno da Ancona, l’altro chissà. Forse non sono manco italiani (meglio per loro), o forse no. Fuori c’è la neve, sporca di asfalto e di Bologna, dentro profumo di cannella, zenzero e sgombro affumicato. Bevo un pessimo gin e aspetto sul ciglio della strada per Rabat: quando la chitarra affilata entra sinuosa come un serpente si alza il lamento in lontananza, qualcosa si muove sotto la sabbia. Finalmente un po’ di calore, in questa valle desolata. “Ma chi sono questi? Le Tigre?”, mi chiede una tipa che fuma accanto a me. Tatiana. Faccio di sì con la testa, non mi distrarre cazzo. Ondeggio con la musica, come non mi capitava da anni: Federation Tunisienne De Football è un richiamo alla danza: al centro c’è questo sole che pulsa, e tutto intorno piccoli mondi che si attraggono e respingono. “Non si capisce niente con questo microfono”, fa Tatiana. “È questo il bello”, dico. Al centro del palco due muezzin: chitarra elettrica uno, Farfisa e microfono distorto l’altro, quello con la barbetta. È un invito lento, ancestrale, ossessivo. Per l’occasione i due beduini del deserto post rock hanno chiamato a raccolta una manciata di musicisti da tutto il Mediterraneo, con un carico di sassofoni, trombe, tromboni, vibrafoni e batterie (elettroniche e non). È una famiglia ambulante e mutaforma. Tatiana: “Ma che musica fanno?”. Bevo un sorso di gin schifoso e socchiudo gli occhi su Fan For A Twenty Years Old Human Being e non le rispondo. Trombe come proboscidi di elefanti effervescenti, e batterie elettroniche come cavalcate di gazzelle, e chitarre come lamiere arrugginite al sole. È un ritmo che monta, come l’emozione di un circo antico, con l’equilibrista zoppo che perde il tempo e cade dalla fune, e si rialza, e non sai se l’ha fatto apposta o è caduto per davvero.

Riprendono il tempo, cambiano ritmo, da più veloce a più lento, tutto in levare, ed entrano i fiati, ed è un colpo al cuore. “È tutto così circolare”, dice Tatiana, “ed è questo il bello”. Le faccio cenno di sì con gli occhi a fessura, anche se non l’ho mai vista prima. Vado a farmi un altro giro di pessimo gin, e quando torno sul palco è buio pesto, senza stelle. La luna fa luce sull’artista Danijel Zezelj, genio con coppola in testa e sangue sulle mani: apre la gabbia alla Tigre, che gronda colore acrilico sulla coda di A world of wonder ossessiva e ruggente.

C’mon Ti-gre… C’mon Ti-gre… C’mon Ti-gre…

È sussurrato a due voci, è un lamento, è una fanfara che annuncia a tutti i pellegrini che la tigre è libera, che da oggi è questo l’animale sacro, e non la si può più uccidere. Solo venerare, cullati dal suo andamento modale, quando passa sorniona per strada sotto il suo mantello bianco e nero.

C’mon Ti-gre… C’mon Ti-gre… C’mon Ti-gre…

È l’imprevisto inatteso, è un the con biscotti psichedelici, è tabacco aromatizzato al fuzztonic, è un invito alla danza dell’anima. “È questo il bello”, fa Tatiana, “Ma non mi chiamo Tatiana”. “Ah no?”, dico.

Sul commiato di Malta gli ottoni suonano languidi, e la chitarra vibra e dice che la carovana sta per partire per un lungo viaggio, ma che tornerà, con spezie fresche e odori d’oriente e occidente (mescolati in una lattina di olio di camion esausto). Abbiate cura della Tigre. Alla fine sono tutti felici. Anche io, nonostante il gin.

Foto © Angelica Muzzi